YOLO日記

2020.06.17

そもそも論

梅雨の晴れ間。

こんな日は、YOLOでの朝はとても清々しいことに気づいた。

窓を開ければ、爽やかな風。

どこかしらからは野鳥のさえずり。

気温も申し分なく、たまに車の走行音だけ。

心地よくて…眠くなる……(笑)

日本には四季があって、一年過ごしてみないと(やってみないと)分からないことがたくさんある。

冬は日当たりの悪かった畑も、この季節には日が当たることが分かった。

さぁ、夏本番はどれくらいの暑さだろう(*'ω'*)

さてさて…

ここ数年で得たなと思えることがあって、

それは原点回帰の思考。

行き詰ったとき、

先が見えなくなったとき、

「そもそも、どういう話からだったっけ?」

「そもそも、なんでこうなったんだっけ?」

と立ち戻る。

この 『そもそも』 がポイント。

「そもそも、この案件の出所は…」

「そもそも、そのような生活になったのは…」

とかとか。

後ろを振り返ってそのままでは進歩ないけど、

前進するための手法としては有効であって、

そもそも…で物事が整理されると、

ビュンと勢いよく前進できたりもする。

でも、原点回帰するためには、

自然と自らが知ること、知ろうとすることが大事で。

で、この「知ること」ってのが、人間が成長するためには………ってのは

また次回★

(覚えてるかな…(^^ゞ)

現在、頑張っている人を応援する「#あおぞらプロジェクト」に協賛中~♪

たまの梅雨空も受け入れて、青空をご提供します✧

2020.06.14

シロでもクロでもない世界で、パンダは笑う。

真相がグレーなまま闇に消えていく事件にシロクロつける!

…ってドラマが少し前に放送されてましたね。

(ただの“事件解決ドラマ”ではなかったようですが…)

本題に入りましょう(笑)

“青天の霹靂”から早… (早いなぁ…)

シロかクロか

0か100か

良いか悪いか

できるかできないか

やったのかやってないのか…

世の中、日常の些細な物事ひとつひとつ、

そんな単純ではないということ。

でも、

真面目な人が、自分の頭の中だけで自分に対してその思考をもってしまうと、

とてもつらくなる。

「できない私はダメ」

「やらない私はダメ」

できないなら、

どうしたらできるか、どれくらいならできるか、他にできることはないか、

考える、人の頭を借りる(=相談する)、そしてやってみる。(←ココ‼)

時にはできないことは人に投げれば(=任せれば)いい。

みんなみんな“できる人”ではない。

世の中、凸凹で成り立っている。

グレーでもいいじゃないか。

いや、そもそもみんなグレーだ。

ただ、自分のことで何かを決める時は、

「やるのかやらないのか」

「やりたいのかやりたくないのか」で決めた方が良い。

それが結果的にできなかったとしても、続かなかったとしても、

やったことは人生の厚みとなる。

誰の人生でもない自分の人生、“一度きりの人生”だからねぇ(^_-)-☆

2020.06.11

自立生活史とYOLO・FUKUI(5)

最終回『時代は繰り返すもの』

今、全国的に超ヘルパー不足。

なんせ、どの業界でも求人してるもんだから、なかなか福祉に来てくれないんだよね。…命を、生活を、看る職業なんだけど、障害福祉(マイノリティ)への不当な扱いはまだまだ続くのです。

その理由は多角的であるけれど、先ずは我々当事者が“自分の足元”を自覚して、今こそ身近な人との繋がりを強化していかなきゃね。そんで、地道にその輪を広げていくこと。

ほんと支え合わなきゃいけない時代なんだと思います。

※地域生活を大局的に見て、生かされていると知った上で、誰もが生きていける新しい社会を模索していくために。それが本当の福祉かもね!

※批判を避けるために引用します

“重度訪問介護”産みの親、新田勲氏の『双方向』っていう介護保障の発端と(おっ雑w)

最近だとバリバラでALSの岡部宏生氏が言ってたコレ↓

信頼しているヘルパーに「やめたい」と言われてしまった経験から、自分の思っていることを言えなくなったこともあったという岡部さん。自分が望む暮らしと、ヘルパーの働きがいを両立させるために、ヘルパーへ“寄り添う”ことも必要だと考え、言葉がけや自分よりヘルパーの食事時間に気を遣うなど、彼らを大事にすることを徹底してきた。そうした中、学生ヘルパーを卒業しても職員として介護を続けたいという人も出てきた!

「こんな難しいケアをしなくても、いくらでも仕事があり、しかも難しいケアをしてもお金に反映されない。介護者がどんなに高いスキルを必要とされているか、報酬がともなわない中でどうしてその人を抱えてリスクを背負いながら介護をやっているのかを、利用する側が考えて感じることが必要だ。」

ウーム。。。

まさにお互いを見合う関係性。介護報酬(単価)以上の価値観も追求していかねばね。。

…しかし卑屈になる事なかれ!

横塚晃一『思いやりは相互に…』

『思いやるというのは健全者に遠慮することではない。思いやった上で、それでもなおCPとしての主張を通さねばならない。時と場合によれば健全者がぶっ倒れるのを承知の上で、健全者を使いきらなければならないのだ。』

※健全者… 健常者。ヘルパーのこと

だからこそ、YOLOメンバーの誰もが信頼関係を基に

『アイツのために頑張る!』

『アイツがいないとなんかツマランな…』

『アイツの存在が皆んなを高級なものにするよなw』 etc…

って認め合えるように、一人ひとりの光を発掘していくってスタンスで日々活動して行きたいものですね。

狭い枠の生産性(経済)に囚われず、一人ひとりが連動し、隠れていた“生産性(価値観)”を見出していくこと。

一人ひとりが地域社会を盛り上げる要員として。

YOLO→人生一度きり!の意味。

障害者も健常者もテメー次第ってことで、とってもイーブンではあるまいか。

2020.06.05

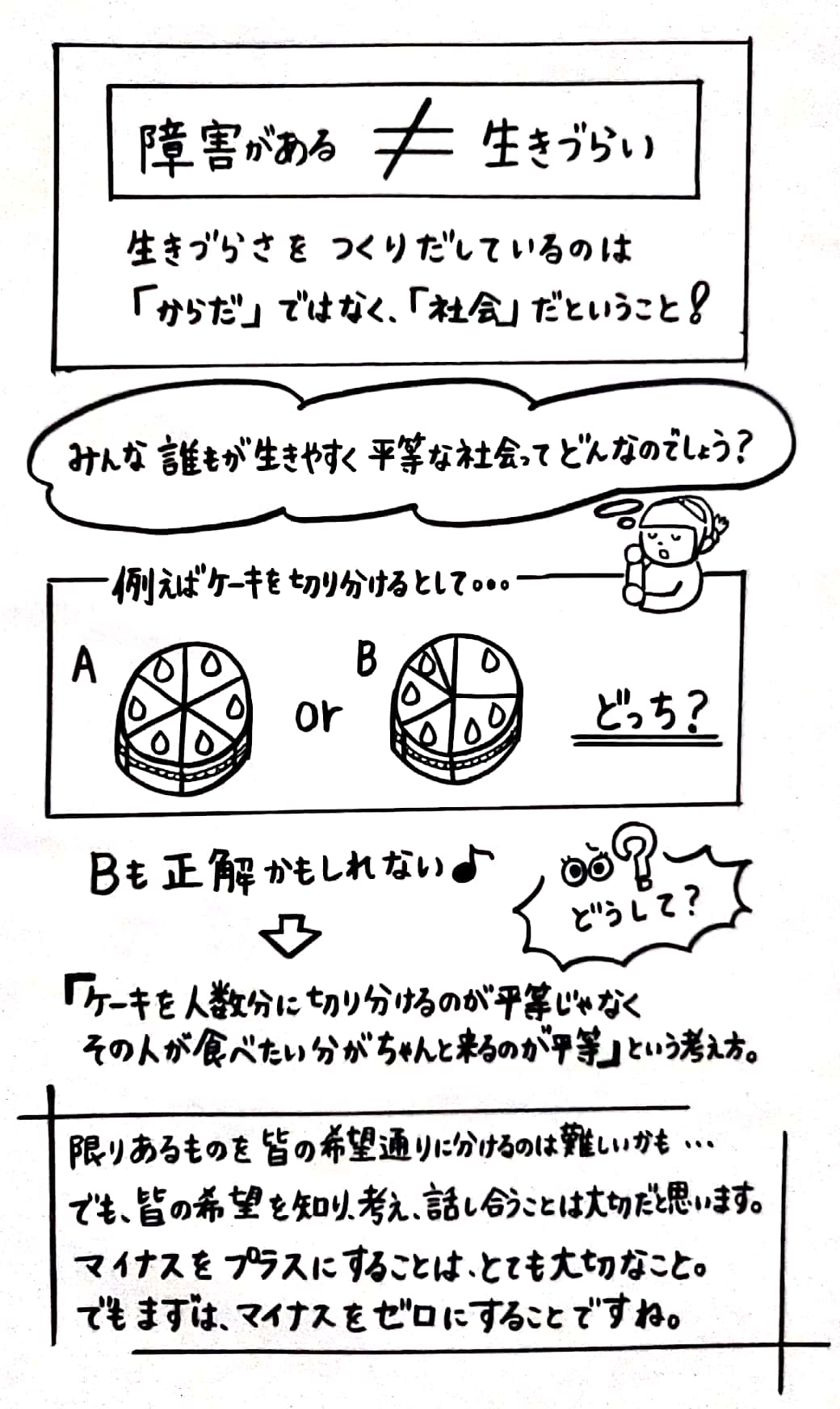

本紹介「わたしが障害者じゃなくなる日」②

2020.06.01

本紹介「わたしが障害者じゃなくなる日」