YOLO日記

2022.05.16

継続は力になる…のか?

今年は、プライベートでは特段何の目標もなく生きています(笑)

ここ数年、ほんと毎年毎年何かたいへんだったものー、久しぶりにいいじゃないか✧✧✧

…と、多分何かをしないといられないタイプの自分に言い聞かせたりもしています。

で!…ってわけではないんですけども、

今年はNHK大河ドラマを観続けていますね。

(夜勤明けに観て寝る💤)

まぁ、理由は今回の脚本が三谷幸喜さんで、面白いんやろうか~ってなんとなくから(^^ゞ

ドラマというもの自体、「観続ける」という行為は人生初じゃなかろうか。

TVの視聴率が今と比べものにならないくらい高かったあの若かりし頃も、

なんとなくのあらすじは知っても、

毎回録画して必ず!というガッツキはなかったのです。

観続けていても、一度見逃してしまったら気持ちが切れてそれっきり…とかありました。

しかも、今回は大河ドラマ(^^ゞ

なんか渋いなぁ~、年を重ねたなぁ~と我ながら思う今日この頃(^^ゞ

ほんと素朴に

「この時代の人、鎌倉から九州まで行くのにどれくらいかかったんやろー」

「お風呂毎日入れんやろうなぁ」

「あんな理不尽に殺すなんて…ありえんし~」

…なんてこと考えながらですけど(笑)

これまた頭からトンと抜けていて、

「あの時代にアレした人は誰だっけ~?」と聞かれても「はて?」な感じですが、

歴史は好きなほうでしたので(*'ω'*)

歴史=物語だよねー✧

人生初の「観続ける」は達成できるか!?

まぁ、見逃してもNHKさんはその週のうちに再放送があるからありがたい(笑)

2022.05.09

二週連続?!

ブログすっ飛ばし常習犯はワタシです️

ごめんなさ~い! 🙇

実はこないだ事故った!Σ( ̄。 ̄ノ)ノマジかー💦

仕事三昧のGWの落ちはコレか〜(T . T)

でも無事(?)に週が明けましたので強制リセットです😌

新車なのに、ババついたり、事故ったり、と踏んだり蹴ったりw

そういえば“前厄”の年だったなと

でもこれで全て清算でしょう✨(多分)

そんで

出ました❗️㊗️👍

事業決算は今回も黒字ですって❣️

実は立ち上げてからずっと黒字‼️

だってみんな頑張っておりますもんね〜 自画自賛♪

正直、立場的にはなかなかシンドイこともあるのですが、

こうして結果が出ることによって浄化されています

ここから少しずつ、基盤を盤石にして行くのが今後の目標かな?

今後も良き仲間に恵まれることが願いです

はてさて、そんな今プライベートはあってないようなものですが、

最近は少しの隙間に動くことも出来るようになってきた気がします

昔ならダラーっとその日を終えていましたのでw

今の方が体力・気力共に上な気がするな!これぞ大器晩成〜✨(引きこもり当時の借金返済的とも)

なので苦しさをあまり感じなくなっています

それは当然、

言い訳できない自己の人生だからだし、

置かれた場所への理解(諦念)だったりと。(巡り合わせとも言うのかな)

もう40歳だから言い訳できなくなってきただけだって?

そう、いい加減大人にならないとねw

たいそうなことは言えませんが、

今まで散々言い訳しながらも生きて来たし、

おそらく今後も生きて行くのであろうからな諦念ですかね

自分はこれ以上でも以下でも無いなと。そして他も無いなと。やっぱりここでやるしか無いよなと

ずいぶん長いことグルグルしてたなぁ

そこんところみんなはどうなのさ??(最近の気になるテーマ)

まぁ、そんな縛りの中、それでも気楽な人生だと思ってやって行きますょ

去年よりマシな部分があれば良いんじゃね♪

2022.04.25

夜回り先生

書かないといけないと思いながらもブログの更新を忘れていました・・・。

この場を借りて

ごめんなさい!

親にも「お前は返事だけはいい」と言われていまして・・・。

次回は必ず忘れないようにします。(手帳に記入っと!)

話は変わって先日「夜回り先生」こと水谷修さんの講演会に参加してきました。

ご存知でしょうか?

知らない人のためにも少しプロフィールを紹介。

水谷修

横浜市にて、長く高校教員として勤務。 12年間を定時制高校で過ごす。 教員生活のほとんどの時期、生徒指導を担当し、中・高校生の非行・薬物汚染・心の問題に関わり、生徒の更生と、非行防止、薬物汚染の拡大の予防のための活動を精力的に行なっている。

また、若者たちから「夜回り」と呼ばれている深夜の繁華街のパトロールを通して、多くの若者たちとふれあい、彼らの非行防止と更生に取り組んでいる。一方で、国各地からのメールや電話による様々な子どもたちからの相談に答え、子どもたちの不登校や心の病、自殺などの問題に関わっている。

※HPから抜粋

講演会の中ではなぜ夜回りを始めたのか、また、夜回りの中で知り合い、救えなかった(亡くなった)子供たちのエピソードなどを表現豊かにお話をされていました。

私自身も過去には引きこもる経験があったため、自分自身が引きこもっている時にこんな人がいたら…と思いつつ、先日のトー横キッズ達は水谷さんのような大人を必要としているのだと感じておりました。

水谷修さんはいくつか本も出版されております。

ご興味のある方は是非手にとってみてはいかがでしょうか?

2022.04.15

春ですね♪

今週は暖かい日が多かった~♪週の始めは春どころか初夏のごとく...

半袖で出かけている方もお見かけしましたし、桜も綺麗に咲いていましたね☆

暖かかった週の前半とは変わり、今日はなんだか肌寒く。

先日の雨や風ですっかり葉桜に。桜が散るのは早いですねぇ😞

4月は新生活の始まり、入学式の風景もちらほらと。

新一年生のランドセルを担ぐ姿が可愛いのなんの😊身体の小ささとランドセルとのバランスが(笑)

新しい制服を着て、新しい場所で、様々な出会いがあって…なんだかウキウキしますね♪

そんなウキウキで気持ち良い季節ではありますが、人によってはツラい“花粉症”の時期でもあります。

花粉症の皆さま、大丈夫でしょうか??

今年の花粉はひどいとニュースでも流れていました、花粉症でない人もなんだか鼻がむずむずするようで...

私も今までは花粉症の症状なく過ごしてこれていましたが、今年は怪しい気配が💧

鼻がむずむず、くしゃみも度々…これで目も痒くなってきたら本格的に😅ヤバイ

4月も半ばに差し掛かり、気が付けば15日。いつも知らぬ間に日が経っている気が…

やるべきことがたくさんと!抜けなくきっちり進めていかねば☆

あと仕事の合間の時間を活用して、時には息抜きもしながら…

やるべきことをしっかりと!☻

今週も本当にあと少し!頑張っていきましょう☆

2022.04.06

4月6日は…

ヨ(4)ロ(6)の日 !!! (*´▽`*)

(※なんの運命なのか、一年前のこの日も私のブログ当番の週だったようです(笑))

先日のYOLOの日イベント、ご参加・ご協力ありがとうございました🌸🌸🌸

無事盛会にて終了することができました♪

リセット…というか、節目というものが一年の間でも何度か訪れます。

まず、年が変わるとき、年度が変わるとき、会社なら設立日、個人なら誕生日もそうかもしれません。

“ヨロの日”はまさに新年度の時季でもあり。

障害福祉サービスの居宅介護、重度訪問介護、そして移動支援、介護保険、自費利用…といった様々な形でYOLOを利用くださる方も、

一年前からさらに15名増え、現在55名。

15人の人は、一年前知り合ってもいなかったんだ~…なんて考えると、

なんとも不思議な感覚です。

スタッフ、関係者の方々も同様ですね。

スタッフも増え、そしてまた新たな繋がりも増え…。

今、外部に向けた研修等々、

新たな取り組みを整備中 ( ..)φ

この三年弱も、制度の狭間や課題に直面して、

「ないなら自分達でつくる!」という、自分達なりの活動を増やしてきました。

きっとこれからもこんなスタンスでしょう( *´艸`)

さらなる一年、

どんな出会いがあるか分からない。

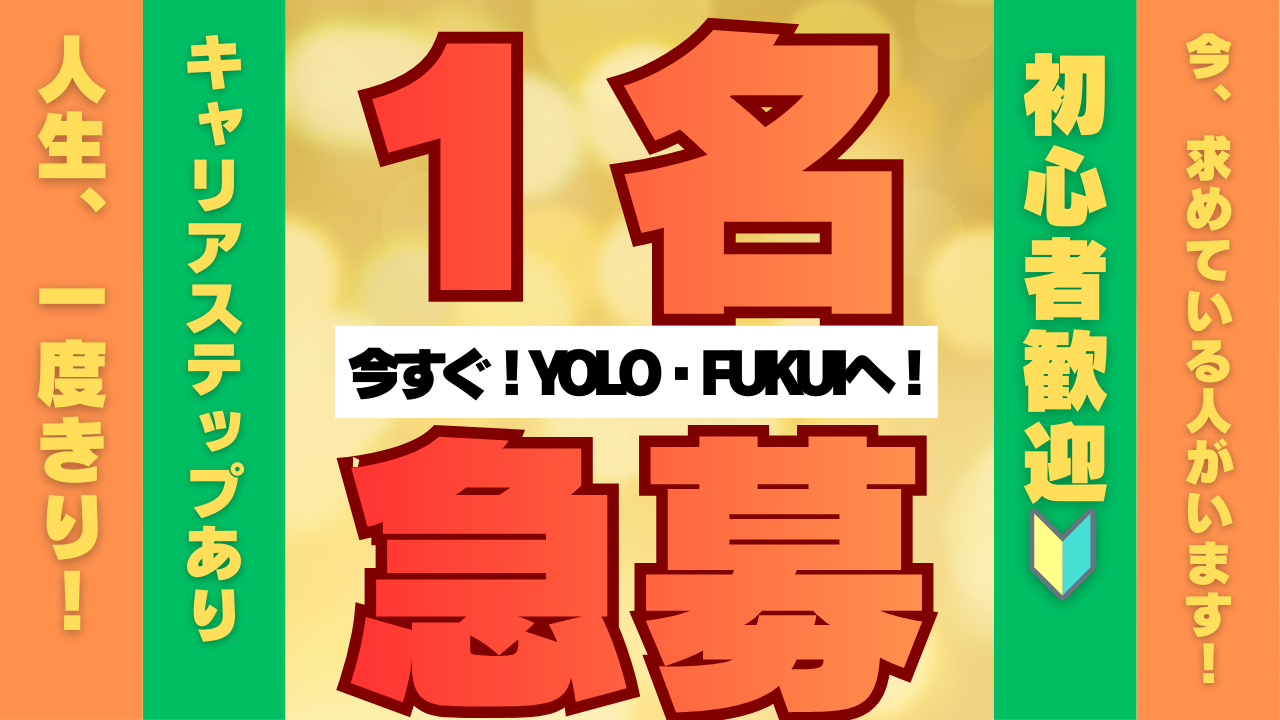

(※利用してくださる方がさらに増えていく!?なんて考えると、やっぱりスタッフ急募ですよー! HELP!!!)

そして、8月には三年の節目を迎えます。

『石の上にも三年』

またなんらかの変化があり、好転の芽が増えていくことを期待しつつ…。

どうぞヨロしくお願いいたします。